秋分,是二十四节气中最具平衡意味的一个节气,昼夜平分、寒暑均衡,天地之间仿佛在此刻达成了一种和谐的共振。它不仅是自然节律的一个节点,更是中华农耕文明中智慧与文化的结晶。本文将以“以秋分为中心,洞察天地平衡、节气之美、农事文化传承、智慧与民族记忆”为主线,从自然的平衡美感、节气中的哲理意蕴、农耕文化的传承智慧以及民族记忆的情感延续四个方面,探讨秋分所蕴含的文化价值与时代启示。在自然层面,秋分是四季轮回的中点,象征着阴阳调和;在文化层面,它承载了农事安排与民俗庆典;在智慧层面,它反映了古人对天时的精准洞察;而在民族记忆层面,秋分则以节令仪式、诗词歌赋、礼俗传统,记录了中华民族敬天、顺时、崇和的精神传承。秋分,不仅是一段时间的刻度,更是一种天地与人心共鸣的文化象征,映照出中国人独有的自然哲学与生活智慧。

1、天地平衡中的秋分意境

秋分之日,昼夜平分、寒暑平衡,天地之间仿佛静止在一瞬的均衡之中。这种自然的平衡不仅是天文现象的呈现,更是一种哲学的象征。阴阳两气在此时相互交融、互为依存,体现了中国古人“天人合一”的宇宙观。秋分因此被视作天地秩序的缩影,成为人类观察自然、体悟生命节律的重要节点。

在古代文献中,秋分常被描绘为“日夜均而寒暑平”,这种平衡的状态,不仅关乎自然,更与人心相通。古人认为,心若平,则天地自和。因此,秋分也成为人们调养身心、反思得失的时节。人们在此时节常静心修德,以求内外平衡,与天地共振。

从美学的角度看,秋分的景致清朗而宁静,光影柔和、色彩分明。田野金黄,天高云淡,正是“气肃而风和”的意境所在。天地间的这种平衡之美,让人感悟自然的秩序,也启发人们在生活中寻求中和与自省的智慧。

2、节气之美与自然哲理

秋分的节气美,不仅在于它的自然景象,更在于它所蕴含的哲理深意。二十四节气是古人观察太阳周年运动的成果,而秋分则是其中最具象征意义的节点之一。它提醒人们,凡事有度、万物有衡,天地的平衡正是生命持续的根本。

在这一节气中,古人提出“秋分祭月”“祭社”“放风筝”等民俗活动,皆以“和”为核心思想。祭月是为了感恩天地的调和与丰收;祭社则是表达对土地的敬意;而放风筝寓意着释放烦忧、顺应自然。这些节俗反映出古人对自然规律的敬畏与顺从,也是一种人与自然和谐共处的文化表达。

milan米兰,米兰官网,milan米兰,米兰官方网站秋分还启示人们在生活中保持平衡之道。正如昼夜平分,人生亦需阴阳调和、动静相宜。无论处于顺境或逆境,保持内在的节奏与心态平衡,方能长久而安。秋分的哲理因此超越了时间与季节,成为一种普世的生活智慧。

3、农事文化的传承智慧

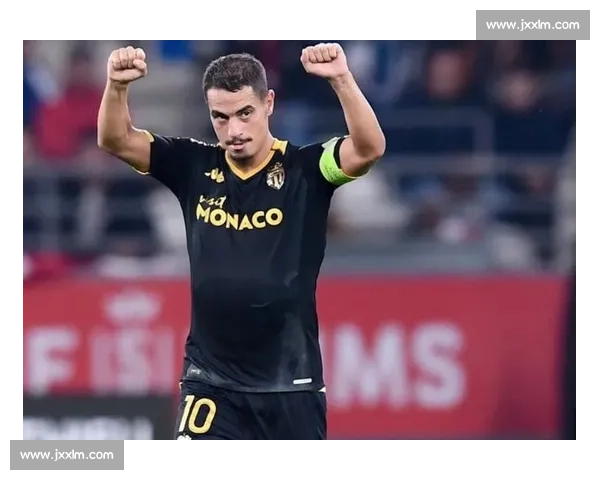

秋分在农业社会中具有极其重要的意义。此时正是“耕犁半夏,收割半秋”的关键节点,农人们依据节气安排收获与播种,顺应天时,顺势而为。古人总结“秋分到,收与种”,体现了对自然规律的精准把握与顺应之智。

在传统农耕文化中,秋分是丰收与再生的交汇点。庄稼成熟、果实累累,人们举行“秋社”“谢田”等仪式,以祈求风调雨顺、五谷丰登。这些活动不仅仅是农事节庆,更是一种文化信仰的体现,表达了人类与土地之间深厚的情感联系。

秋分的农事智慧,也体现在代代相传的经验积累中。农人通过观察秋分时的气候变化、物候特征,判断来年的冷暖与农事安排。这种“以天时定农事”的智慧,是中华农耕文明中科学与经验并重的体现,也彰显了人与自然共生共荣的生活哲学。

4、民族记忆与文化传承

秋分不仅是一种自然现象,更是一种民族记忆的载体。千百年来,它被诗人吟咏、被民俗传承,成为中国人文化心理的重要组成部分。唐代诗人杜牧有诗云:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。”诗中既有秋夜的清凉,也有秋分的静谧,折射出人们对季节变换的细腻感知。

在传统礼仪中,秋分承载着敬天祀祖的情感纽带。人们通过祭祀祖先、分享丰收果实,将天地间的平衡转化为家庭与社会的和谐。这种文化延续,使秋分不仅是节气的分界,更是情感与信仰的汇聚。

进入现代社会,秋分依然在新的语境中焕发生命力。从“农民丰收节”的设立,到各地以秋分为主题的文化节庆活动,皆体现了当代人对传统的再理解与再创造。秋分所蕴含的“平衡、感恩、共生”的价值观,正成为连接过去与未来的文化桥梁。

总结:

秋分,作为天地平衡的象征,是自然、文化与哲理的交汇点。它通过昼夜均分的自然节律,启发人们体悟万物运行的秩序之美;通过节气礼俗与农事智慧,展示了中华民族尊重自然、顺应天时的生存哲学;通过诗意表达与礼仪传承,凝聚了民族的精神记忆与文化认同。

在今天重新审视秋分,不仅是对节气文化的回望,更是对人类与自然关系的再思考。天地有度,人生有衡。秋分的智慧告诉我们:唯有保持平衡,方能在变化中找到恒常,在丰盈与平淡之间,感悟生活的真实与美好。